2025 年 3 月 13 日晚七时,湖北科技学院电子与信息工程学院教学楼三栋 201 室,一场青春与科技碰撞的盛宴——“挑战杯” 大学生课外学术科技作品竞赛火热开启。学院党委书记郑敏、院长陈志远、学工办辅导员、班主任及专业教师齐聚一堂,担纲评委,18 支满怀激情的队伍逐梦赛场。

比赛伊始,焦奕达团队凭借《高维准相位匹配光子晶体中光涡旋动力学研究》震撼开场,他们巧妙运用多维参数调控优化光学效率,为量子通信与精密测量开辟全新路径。杨宸宇团队紧随其后,其作品《新型冰的熔化热实验仪器》创新性融合真空保温与智能分析技术,精准攻克散热误差难题,助力科研数据迈向精准化。邵婉婷团队则以温情科技为笔,历经百次算法迭代与临床验证,绘就《智能可穿戴式老年痴呆康复仪》蓝图,为老龄化社会献上科技关怀。朱睿团队打造的《智能骑行伴侣》,集成 GPS 追踪与振动报警功能,借助物联网技术全方位守护骑行安全,实力演绎实用与创新的完美融合。

各团队佳作频出,张静静团队的《智寻无界多载波室内定位系统》,突破室内定位技术壁垒,凭借多频载波融合实现厘米级精度定位,为智慧城市建设注入强劲动力;赵越团队的《钥见未来》智能锁,以蓝牙秒开、动态权限管理为核心,重塑宿舍生活便利与安全新生态;金硕团队专注于《新型光伏光热综合利用系统》,秉持材料与算法双驱动理念,推动光伏产业效率实现质的飞跃;朱家琛团队设计的《基于 ROS2 的智能物流机器人》,创新采用 “货找人” 模式,成功破解仓储难题,充分展现人工智能赋能传统行业的无限可能。

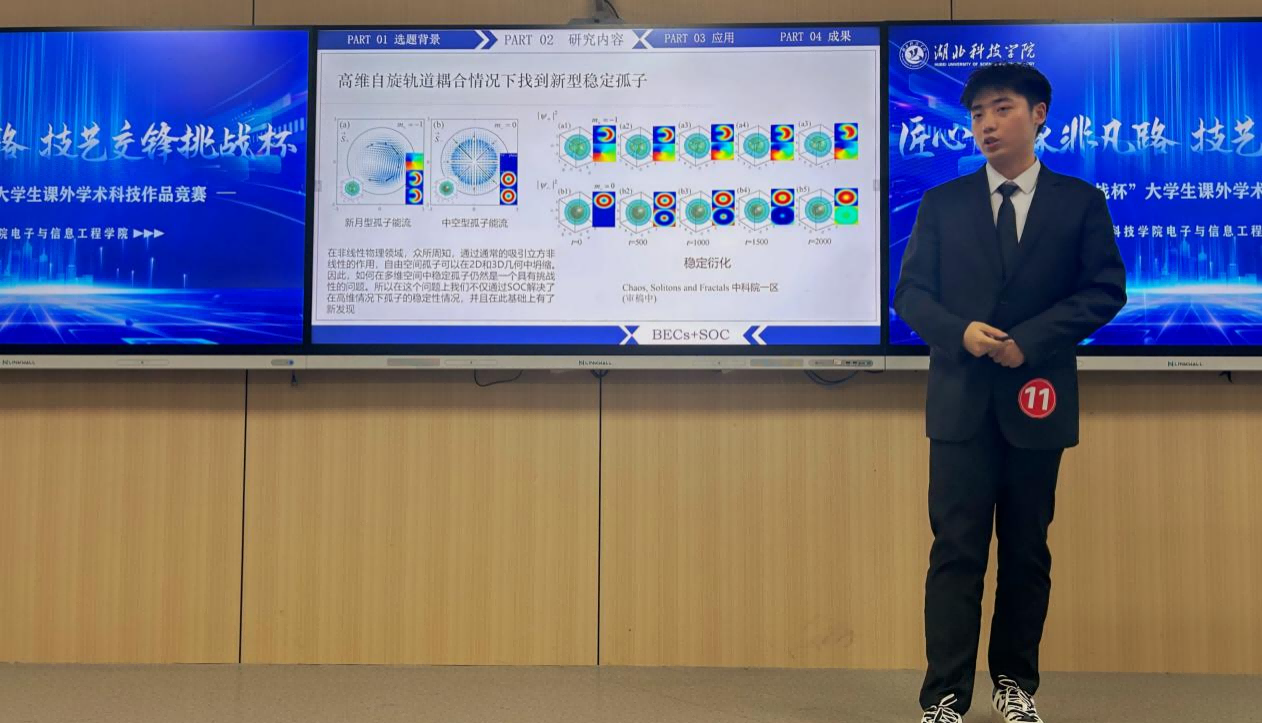

曾德炎团队的《智能管控太阳能板》,运用阳光追踪与自动回收技术,兼顾效能与耐用性,点亮绿色能源未来;吴阳鑫团队的《石墨烯啁啾光栅光低通滤波器》,突破光通信噪声滤除瓶颈,为信号处理注入硬核科技;石逸团队探索的《PT 对称里德堡系统中局域波调控》,实现三维光孤子稳定操控,为量子计算开辟新路径。

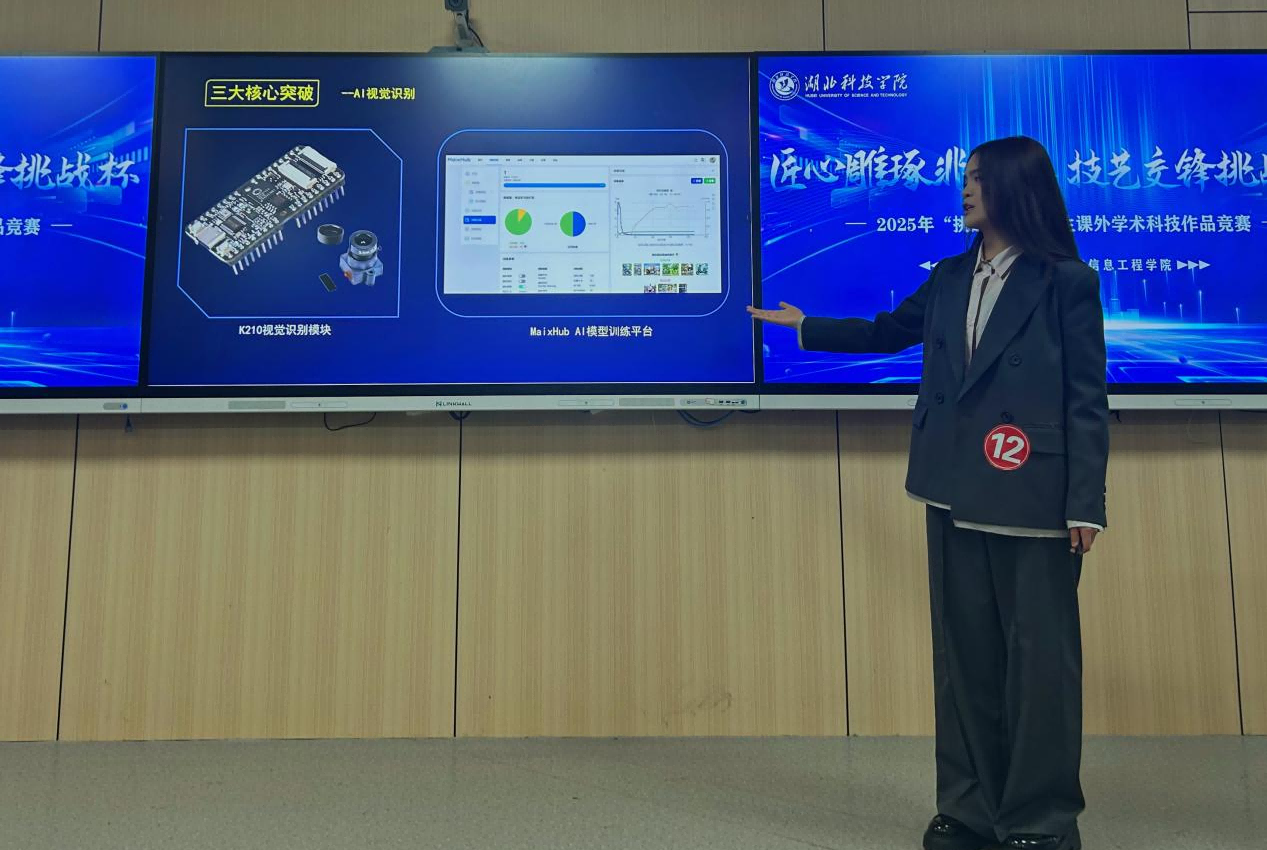

孙驰团队的《智眸分流系统》以 AI 视觉拦截电动车入梯,筑牢社区安全防线;李万丽团队的《工业边缘智脑》以低成本方案推动智能制造,诠释 “小投入撬动大变革”;黄奇瑞团队深耕的《碳纤维表面金属化》,运用激光技术提升复合材料性能,助力尖端材料国产化;田博团队聚焦油污治理的《高效净水方案》,以环保科技回应生态关切,彰显青年担当。

周睿团队的《智能惠斯通电桥》,融合嵌入式系统与精密测量,为工业检测提供智慧方案;李辉团队探索智能车与家居场景联动,构建 “车联万物” 生态,勾勒智慧生活图景;徐家明团队的《发热雨衣可行性研究》,从技术到市场多维度突破,为户外劳动者送去科技暖意。

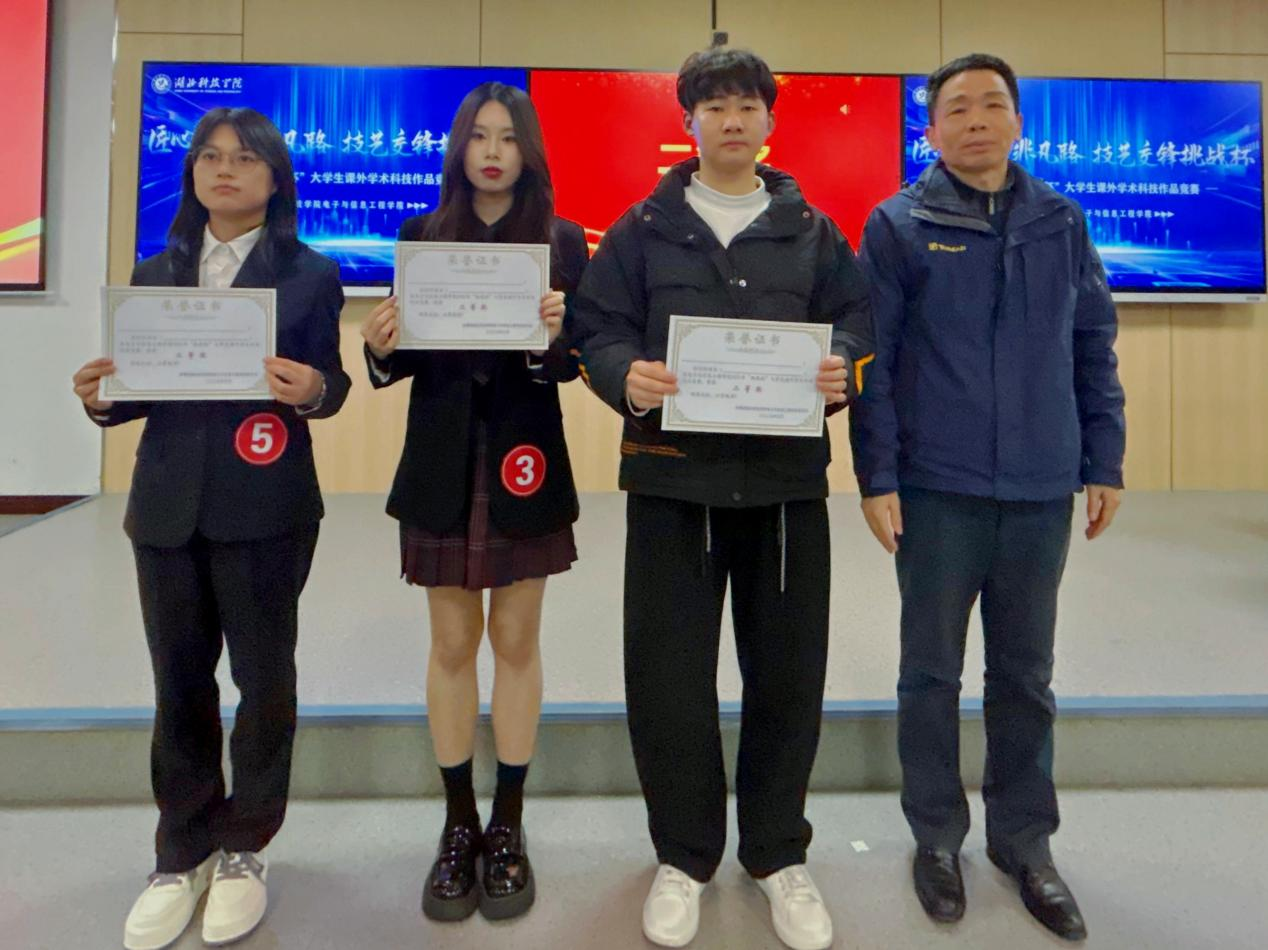

经过一番激烈角逐,比赛结果尘埃落定。获奖团队依次登台,郑敏书记、陈志远院长等嘉宾为其颁发证书并合影留念,现场掌声雷动,既是对创新成果的认可,亦是对青春热血的礼赞。

获得优秀奖的团队包括 2 号杨宸宇团队、12 号孙驰团队、14 号黄奇瑞团队、16 号周睿团队、18 号徐家明团队等九个团队;三等奖由金硕团队、吴阳鑫团队、田博团队和李辉团队斩获;二等奖花落张静静团队、邵婉婷团队、焦奕达团队;一等奖则由朱睿团队和石逸团队荣膺。

从光子晶体的微观世界到碳纤维金属化的前沿探索,从贴近生活的智能锁到温暖人心的发热雨衣,每一个项目都是理论与实践深度融合的结晶。青年学予以实验室为战场,用代码与焊枪书写责任担当,生动诠释了 “学以致用,科创同行” 的深刻内涵。

陈院长在总结中指出,本次 “挑战杯” 作品竞赛,学生们充分展现了积极探索、勇于创新的精神风貌,团队协作能力令人印象深刻,作品成果可圈可点。但科技领域发展日新月异,我们的作品在技术创新性、前瞻性和成果转化潜力等方面,仍有进步空间。希望大家以此次竞赛为起点,持续关注科技前沿,不断打磨技术,未来产出更多具有突破性、实用性的科研成果,在科技领域的舞台上绽放更耀眼的光芒。

“挑战杯” 竞赛落下帷幕,但它是青年创新征程的加油站。选手们带着收获与成长奔赴四方。期待他们把比赛所学融入日常,用创新思维解决更多实际问题,为社会发展添砖加瓦,共同绘就科技创新的美好蓝图。

电子与信息工程学院始终秉持“严谨、勤奋、求实、创新”的优良学风,以学风建设为基石,为学生的成长成才和学术发展奠定了坚实基础。在本次“挑战杯”竞赛中,学子们以扎实的专业知识和严谨的科研态度,将平日里的所学所思付诸实践,充分彰显了学院优良学风的浸润之力。

(通讯员:代韵淇 摄影:占君宝、刘名轩、刘洪开)